En México, la conversación pública sobre los programas sociales suele reducirse a un falso dilema: o los defendemos como si fueran intocables, o los rechazamos como si fueran un lastre.

Esa polarización ha impedido discutir lo verdaderamente importante: cómo se diseñan, cómo se operan y cómo se evalúan los apoyos que hoy representan uno de los gastos más grandes del Estado mexicano.

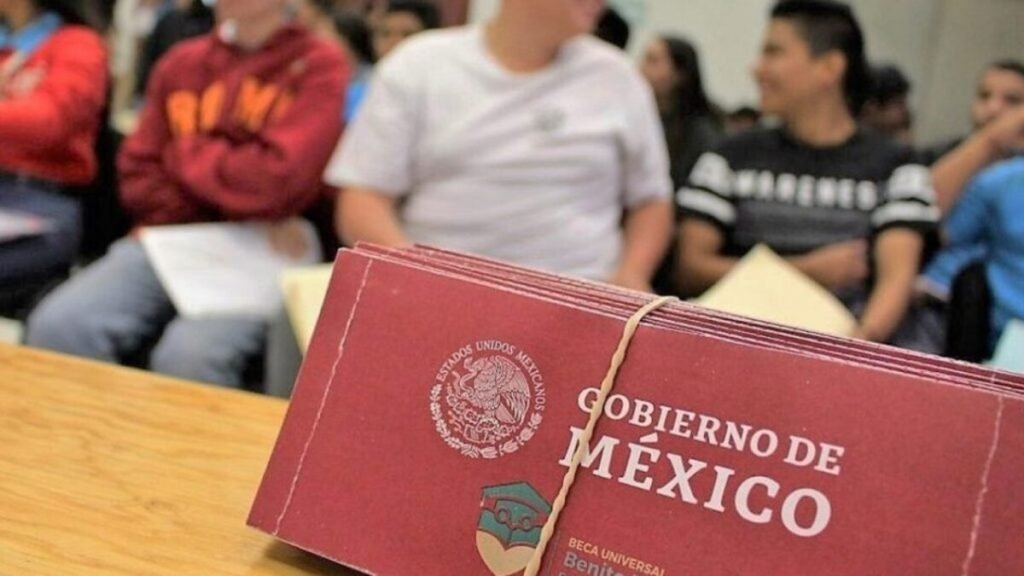

Desde que los programas sociales se convirtieron en políticas universales —sin reglas de operación, sin diagnósticos previos y sin mecanismos de verificación— se instaló una ruta peligrosa: el dinero fluye sin control, pero la política pública sin control desaparece. Y cuando la política y lo que queda se llama improvisación, dependencia y, en el peor de los casos, un uso político vergonzoso.

La idea de que todos los adultos mayores deben recibir un apoyo suena, en principio, noble. Pero la universalidad sin análisis socioeconómico genera una paradoja:

los recursos dejan de ser un instrumento de justicia y se convierten en un subsidio para quien lo necesita… y para quienes no.

En la práctica, personas con altos ingresos cobran el apoyo sin problema, mientras hogares en pobreza extrema reciben, no todos, lo mismo que quienes jamás han enfrentado carencias.

El resultado es un programa costoso, pero no necesariamente justo.

Las reglas de operación no son un capricho burocrático. Son el mecanismo que permite saber:

* quién necesita el apoyo,

* por qué lo necesita,

* cómo se entrega,

* cómo se evalúa,

* y qué resultados produce. Y si existen desvíos.

Sin reglas, los programas se vuelven cajas negras. No hay criterios, no hay filtros, no hay evaluación. Solo hay gasto inconmensurable.

Cuando no hay reglas, la discrecionalidad se vuelve la norma. No porque las personas sean malas, sino porque el sistema está diseñado para que nadie pregunte, nadie compruebe y nadie mida.

Existe un impacto en el trabajo y la economía local que aún no se mide y que está dañando.

En muchas comunidades, los apoyos acumulados en un mismo hogar —adultos mayores, becas, apoyos al campo, programas para jóvenes, apoyos para madres solteras— generan un ingreso que, sin estar mal en sí mismo, no está vinculado a ningún incentivo productivo.

Esto ha provocado fenómenos que hoy se sienten en todo el país:

* empleadores que no encuentran trabajadores,

* personas que prefieren no incorporarse al mercado laboral,

* caída en la formalidad,

* menor recaudación,

* y economías locales distorsionadas.

No se trata de culpar a la gente. Se trata de reconocer que un programa mal diseñado puede alterar la dinámica laboral sin mejorar la movilidad social.

Cuando un programa se entrega sin reglas, sin evaluación y de manera directa, se abre un riesgo que cualquier democracia debe evitar:

que el apoyo se perciba como un favor del gobierno en turno y no como un derecho ciudadano.

Esa percepción genera dependencia política, no ciudadanía. Y un país que confunde apoyo social con lealtad electoral pierde la brújula democrática.

Hoy, el gasto anual en programas sociales ronda el billón de pesos. Es una cifra monumental que, en cualquier país serio, exigiría:

* auditorías independientes,

* evaluaciones de impacto,

* transparencia total del padrón,

* y ajustes periódicos basados en evidencia.

En México, en cambio, se ha normalizado que un gasto de esa magnitud opere sin controles. Y eso compromete no solo el presente, sino el futuro fiscal del país y su gente.

Urge rehacer una política social que sí construya país, no que lo hunda.

No se trata de eliminar los programas sociales. Se trata de recuperar la política pública. De volver a poner orden, técnica y ética donde hoy solo hay flujo de dinero.

Una política social responsable debe incluir:

* reglas de operación claras,

* diagnósticos serios,

* criterios de elegibilidad,

* incentivos al empleo formal,

* evaluación independiente,

* y transparencia absoluta.

Los apoyos deben ser un puente. Deben de abrir oportunidades, no cerrar la puerta al trabajo. Deben fortalecer la ciudadanía, no la dependencia política.

México merece una política social que construya futuro, no que administre la necesidad. Y ese futuro empieza por algo tan sencillo —y tan urgente— como volver a poner reglas donde hoy solo hay improvisación y desvíos de recursos.