Este texto se publicó originalmente el 5 de mayo de 2016

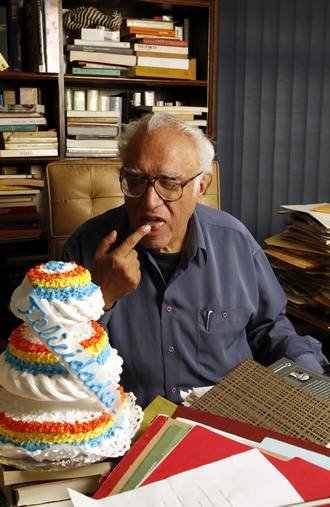

Carlos Monsiváis fue un constructor eficaz de su propia imagen, lo cual implica inteligencia, simpatía y sagacidad. Creo que cuando fue joven, él comprendió como pocos al México plural y heterogéneo que, como ese españolito al que le escribe Machado, comenzaba a despertar en la década de los setentas. Y entonces él asistía a cada pedacito de heterogeneidad que le fuera posible para hacerse presente, lo mismo en (casi) cualquier revista de espectáculos que en algún otro proyecto editorial de largo alcance; en eso, sin duda, fue consecuente como lo atestigua que se hiciera compadre de Lucía Méndez y, simultáneamente, escribiera en una revista marginal como La Guillotina (por eso reí mucho con la puntada de Rius que promocionó uno de sus libros avisando que el prólogo no estaba escrito por Monsiváis).

El escritor era la música de todas las fiestas, y es que su sintonía se asemejaba al murmullo de la idea que nomás no se hace presente y que es evadida con una socarronería a veces sublime (para mí), aunque esencialmente hueca al pasarlo por el tamiz de la segunda lectura (y es que así son los chistes por lo regular, sólo provocan la risa una vez). Desde luego que coincido con Octavio Paz: Monsiváis era una persona de murmuraciones y ocurrencias pero no de ideas, y pocas, muy pocas veces, se enfrascó en debates en serio como el que tuvo con Paz porque, precisamente, lo suyo era lo escurridizo; la frase reveladora o provocadora, la construcción punzante (aunque casi siempre maniquea).

El escritor era la música de todas las fiestas, y es que su sintonía se asemejaba al murmullo de la idea que nomás no se hace presente y que es evadida con una socarronería a veces sublime (para mí), aunque esencialmente hueca al pasarlo por el tamiz de la segunda lectura (y es que así son los chistes por lo regular, sólo provocan la risa una vez). Desde luego que coincido con Octavio Paz: Monsiváis era una persona de murmuraciones y ocurrencias pero no de ideas, y pocas, muy pocas veces, se enfrascó en debates en serio como el que tuvo con Paz porque, precisamente, lo suyo era lo escurridizo; la frase reveladora o provocadora, la construcción punzante (aunque casi siempre maniquea).

Su eficacia también se explica por su capacidad para hacerse amigo de los jóvenes inquietos por la revolución, y a veces tan amigo que en estos tiempos modernos la sanción moral sería muy dura, claro, si es que alguien osara atreverse a decirlo sin ser excomulgado de aquella cofradía que, desde luego, él dirigió en los últimos años; por ejemplo para desterrar del diario La Jornada a quien tuviera el atrevimiento de disentir, ya no digamos con él sino con Elenita, y esa historia es harto sabida.

Claro que tiene crónicas lamentables, una en la que se burla de Juan Gabriel (“Ay sí tú”, escribe otra en la que asegura que Rigo Tovar es un arte que no estamos comprendiendo, aunque tal vez sea sólo un malogrado sarcasmo –ambas fueron escritas en 1982 en una revista “para caballeros”– o esa donde relata una presentación de Gloria Trevi, como si fuera el prototipo de la juventud que él, Monsiváis, proyectara para que el país se emancipara. Pero también hay crónicas desde mi punto de vista indispensables, cuando acompaña al movimiento estudiantil del CEU de hace 30 años, o cuando describe a los nacos, y a los ídolos del boxeo –desde el Huitlacoche Medel hasta Julio César Chávez– o alude a la que llamó como la primera generación de norteamericanos nacidos en México para jugar –porque eso hacía, jugaba con gracejadas que nos parecían deslumbrantes– con la hegemonía cultural que estaba teniendo Estados Unidos sobre nuestro país; ya luego por aquellos años (1989-1990), Carlos Fuentes escribió en serio sobre el tema junto con otros intelectuales más y desvaneció las ocurrencias del cronista: al Tratado de Libre Comercio había que verlo con algo ligeramente más denso que chistoretes.

Carlos Monsiváis a mí me divertía, y no sólo por su estilo socarrón ni porque respondiera al teléfono como doña Sara García para luego carraspear, lo escribí bien, carraspear y aclarar la voz y hablar como si fuera Monsiváis, me divertía no nada más por sus intrigas dado que, según él, alguien (quien sea) había perdido la brújula o estaba desquiciado. Me divertía porque, no hay duda, él sabía perfectamente que los gatos eran parte imprescindible de su propia imagen, y también porque siempre me regateó hasta el último peso cuando, a mis 18 años, yo le vendí chácharas en La Lagunilla. (Las únicas veces que el cronista no me preguntó cuánto era lo menos iba acompañado de María Félix, aunque tampoco me compró).