En la discusión sobre la marcha del 15N se ha instalado una narrativa inquietante: la idea de que opinar, compartir o cuestionar equivale a participar en una conspiración. El gobierno ha empezado a tratar expresiones ciudadanas como si fueran actos coordinados, financiados o dirigidos por fuerzas externas. Ese giro no solo es políticamente conveniente; es democráticamente peligroso.

Porque cuando opinar te convierte en sospechoso, la libertad de expresión deja de ser un derecho y empieza a verse como un riesgo.

La contradicción más grave es que mientras se investiga quién publica qué en redes sociales, el propio Estado mantiene una infraestructura digital frágil, expuesta y llena de vulnerabilidades que afectan directamente a millones de ciudadanos. La vigilancia se concentra en la narrativa, pero no en los sistemas que deberían proteger datos personales, fiscales y administrativos.

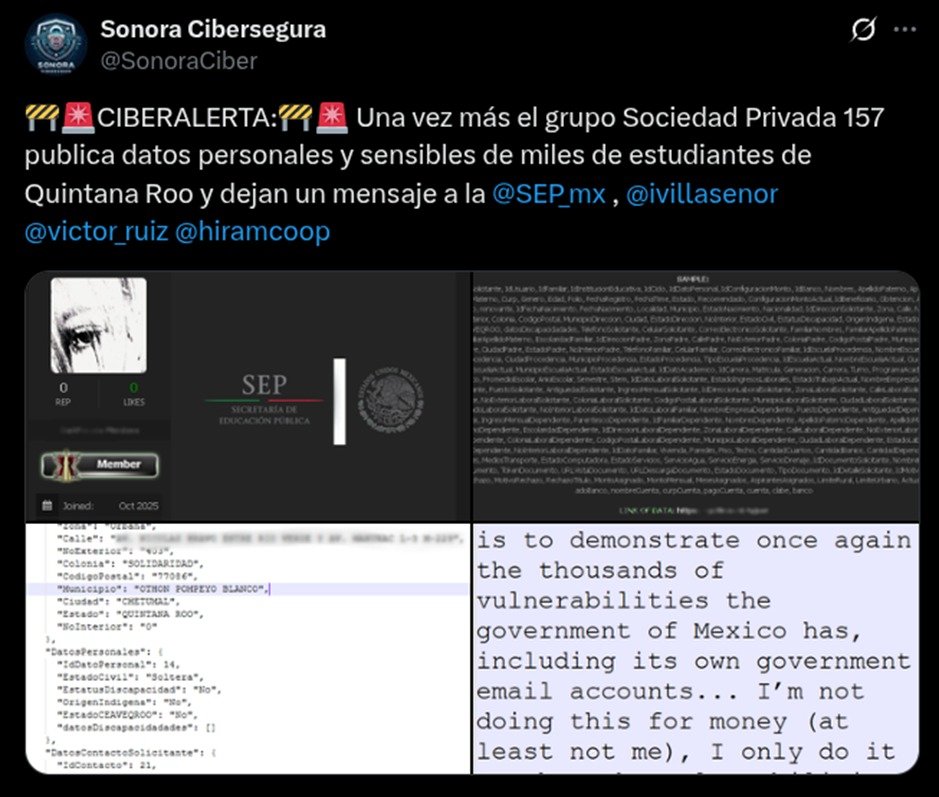

En los últimos meses, distintas fallas han puesto en evidencia la debilidad del aparato digital gubernamental. La plataforma Llave CDMX presentó una puerta trasera que permitió evadir el doble factor de autenticación. SAT ID arrastra deficiencias que facilitan la suplantación de identidad. Portales oficiales fueron intervenidos con SEO spam, señal clara de servidores comprometidos. Además, varias entidades han sufrido filtraciones con cientos de miles de registros de alumnos y docentes expuestos sin respuesta contundente.

A pesar de estos hechos, la prioridad institucional no ha sido corregir vulnerabilidades, auditar sistemas o transparentar incidentes, sino monitorear hashtags, mapear interacciones y clasificar usuarios que participan en la conversación pública sobre la marcha. El contraste es inevitable: la crítica se vigila, la ciberseguridad no.

Esta lógica establece una peligrosa doble vara. El ciudadano que expresa una opinión se convierte en sujeto de escrutinio, mientras que las dependencias responsables de proteger la información pública pueden fallar sin consecuencias visibles. La vigilancia es selectiva: se aplica hacia afuera, no hacia adentro.

El riesgo democrático es evidente. Cuando se criminaliza la opinión, se desincentiva la denuncia técnica y se inhibe la participación pública. Investigadores, periodistas y especialistas pueden evitar reportar vulnerabilidades por temor a ser asociados a “ataques” o “operaciones”. Sin presión social ni transparencia, las fallas se acumulan y los ciudadanos quedan expuestos.

Además, este enfoque funciona como una herramienta para desplazar responsabilidades. En lugar de reconocer fragilidades en sus plataformas, el Estado recurre a la narrativa de la intervención extranjera, las campañas coordinadas y los movimientos fabricados. La crítica se convierte en una distracción conveniente; la negligencia digital, en un tema secundario.

El mensaje que termina enviando el gobierno es preocupante: lo que dices importa más que lo que te pasa. La expresión se monitorea, la seguridad digital no se garantiza. Y en un país cuya vida cotidiana depende cada vez más de servicios en línea, este desequilibrio es más que una falla técnica: es una amenaza estructural.

El 15N no solo refleja una tensión política; revela un vacío en la protección de derechos fundamentales. Defender la libertad de opinar es hoy una necesidad urgente, no solo frente a la polarización, sino frente a un Estado que prioriza controlar la narrativa antes que asegurar sus propios sistemas.

Mientras la infraestructura digital continúe vulnerable y la crítica sea tratada como delito potencial, la democracia mexicana enfrentará un riesgo silencioso: el de sustituir la seguridad por la vigilancia. Y cuando eso ocurre, opinar deja de ser un acto ciudadano para convertirse en un acto de valentía.