Las ideologías políticas, más que por la belleza o elegancia de sus dichos, se evalúan históricamente por la distancia o cercanía entre lo prometido y lo empíricamente realizado. Cualificarlas por supuestos normativos —y no por su legado— es menos científico que teológico. En todos los casos la teoría y la historia se alimentan para comprender lo ideológico, desde su diversidad y concreción, en tanto conjuntos de ideas y valores que orientan nuestra percepción y transformación política del mundo.[1]

Estas semanas el fantasma del comunismo ha tocado tres veces a mi puerta. Comenzó con la polémica por los nuevos libros de texto de la educación pública mexicana, etiquetados como “comunistas”. Continuó con columnas de opinión a propósito del filme Oppenheimer, que equiparaban macartismo y anticomunismo. Concluyó con el debate generado por el secuestro legal y político del Partido Comunista de Venezuela (PCV) a manos del gobierno de Nicolás Maduro. El denominador común detrás de estas posturas, atravesadas por disputas ideológicas y políticas, es la incomprensión sobre el comunismo realmente existente, surgido a partir de la toma del poder por los bolcheviques hace casi 106 años.

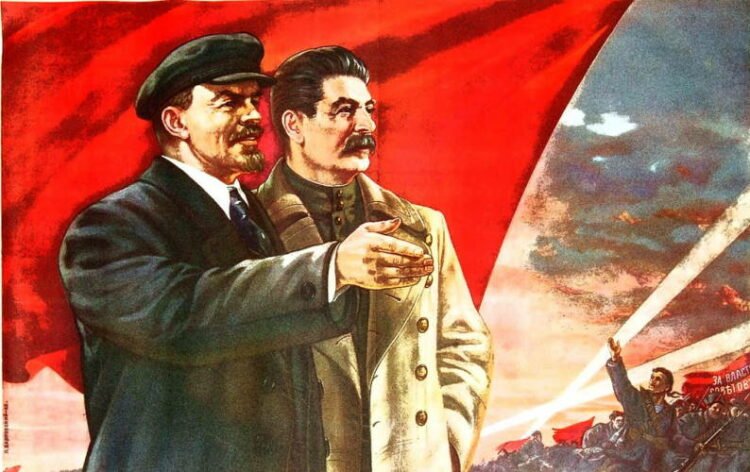

Se trata de un modelo con específicas configuraciones partidistas (centralismo democrático), estatal (dictadura del proletariado), económica (propiedad estatal con planificación centralizada) e ideológica (marxismo leninismo). Un modelo que, a partir de su irrupción, transforma radicalmente el sentido plural de la idea comunista; que permitía originariamente —al menos en el plano de lo posible— la formulación de alternativas de corte comunitarista, concejil y libertario, igualmente opuestas al mercado pero alejadas del estatismo. Después de 1917 esa utopía fue rebasada, en las coordenadas ideológicas, geopolíticas y organizativas de los proyectos sociopolíticos, por el comunismo realmente existente.

El leninismo, base doctrinal de ese comunismo, porta en su diseño el ADN autoritario. Kelsen y Kautsky lo vieron claramente desde la irrupción de 1917. Incluso Rosa Luxemburgo y Gramsci, muertos antes de la expansión y descrédito globales del modelo, pudieron reivindicar su comunismo crítico por ser militantes ajenos al canon y poder bolcheviques. El llamado “eurocomunismo” no fue otra cosa que una socialdemocratización de los grandes partidos comunistas de Occidente —Italia, España, Francia— bajo el influjo de la transformación socioeconómica y política vivida por la Europa del Estado de bienestar. Las mejores interpretaciones sobre la teoría e historia del comunismo, como los trabajos de Richard Pipes, Claude Lefort, François Furet, Martin Malia y, de modo parcial, David Priestland, reconocen el sustrato autoritario.

El comunismo como espantajo reaccionario

El debate mexicano remite al uso banalizante, ahistórico y poco sistemático del concepto “comunismo”, en especial en sectores de derecha identificados con los mantras simplificadores del castrochavismo. Concebido como sinónimo de populismo ideologizado y radical, se trata de un uso que degrada el potencial explicativo de la palabra y constituye, ante las víctimas que padecieron el comunismo real, una gran irresponsabilidad. Un espantajo que, como en el cuento de Pedro y el lobo, demerita las alertas oportunas sobre la presencia verificable de agentes e ideas del autoritarismo de izquierda dentro de la política democrática, en sus variantes liberal y populista. Si el comunismo es el todo —simplificando cualquier forma de política antidemocrática—, entonces es la nada.

En efecto, hay, como nunca antes durante la etapa democrática, ciertos cuadros, verborrea y tics políticos procedentes del comunismo dentro de instituciones —educativas, culturales— del Estado mexicano. Pero el proyecto político oficial amenaza a la democracia desde otras coordenadas: las populistas. Se desconoce, detrás de sus coincidencias iliberales, las distancias entre las mentalidades esencialmente conservadoras dentro del gobierno mexicano y la ideología programáticamente revolucionaria del comunismo. Como se estila decir hoy, se trata de un peligro otro. En la coyuntura actual de discusión sobre los libros de texto, análisis como los de Carlos Bravo Regidor[2] y José Antonio Aguilar Rivera[3] han aportado datos, contexto y, sobre todo, sensatez a un debate banalizado por hipérboles e imprecisiones.

El anticomunismo como caricatura progresista

Voy ahora sobre la manipulación ilustrada que descalifica toda crítica al comunismo realmente existente bajo el cuestionamiento del llamado “liberalismo de Guerra Fría”.[4] Si entendemos el comunismo como un conjunto de ideas abstractas en pro de una sociedad emancipada de toda opresión política y explotación económica es posible, al menos de modo abstracto, ser liberal sin ser anticomunista. Pero si evaluamos esas ideas por su correlato empírico, repetido una y otra vez en todo rincón del globo, es lógico ser liberal y anticomunista. Sin que esto último sea equivalente a perseguir (al estilo macartista) a cada persona crítica de los efectos nocivos del capitalismo. Sin proscribir cada idea de una sociedad diferente, mejor.

El historiador socialdemócrata Tony Judt, junto a otros autores, ha definido a Orwell, Camus y otros antitotalitarios del siglo pasado como “anticomunistas de izquierda”.[5] Podemos sumar a Lefort, Castoriadis y Arendt a esa familia comprometida con la justicia social, la democracia política y confrontada con los partidos comunistas dirigidos por el dogma y mandato soviéticos. En este punto, la experiencia del comunismo realmente existente ofrece unas coordenadas de valoración irrebatibles desde un diálogo honesto. El propio Enzo Traverso, tan implicado en la paradójica legitimación intelectual del comunismo desde la libre y próspera academia del Occidente capitalista, reconoció la legitimidad, basada en la experiencia, de las críticas de Tzvetan Todorov hacia su postura.

Hay un sesgo moral e intelectual que favorece un trato diferenciado hacia la expresión de izquierda del totalitarismo frente a su par derechista. Si el comunismo y el fascismo realmente existentes son la expresión bifronte del totalitarismo del siglo XX, ¿lo que se le concede al comunismo (anunciar una promesa de progreso, cultivada por mentes sofisticadas) no lo vuelve incluso más cínico en su maquillaje del crimen? Milan Kundera, en un texto inédito recién publicado en castellano, pone el foco en la especificidad macabra del comunismo realmente existente:

En un Estado de fascistas y dictadores, todo el mundo sabe que este período de la historia terminará pronto. Todos observan hacia el final del túnel. En el Bloque del Este, en cambio, el túnel no parece tener fin, al menos no hasta ahora y desde el punto de vista de cualquier ser humano. Por eso no me gusta que la gente compare Polonia con, por ejemplo, Chile. Sí, la tortura y el sufrimiento son los mismos, pero los túneles tienen longitudes realmente distintas. Eso lo cambia todo.[6]

En el fascismo “de base”, antes y ahora, confluyen subjetividades y comunidades conservadoras; no son suficientes para justificar el legado criminal que atraviesa toda la experiencia fascista. Tampoco las buenas intenciones y calidad humana de algunos comunistas o la historia intelectual de sus utopías afines bastan para disculpar el legado antipopular de explotación y dominación de las burocracias del comunismo realmente existente.

¿Condenamos a un intelectual o político liberal por ser activamente antifascista? Al contrario, lo aplaudiríamos. Entonces, si superamos la peligrosa diferenciación exculpatoria del comunismo frente al fascismo (donde el primero incurría en errores y el segundo en horrores) en pro de una lectura de las ideologías que incluya la intencionalidad y efectos de estas, debemos reconocer que ser liberal y anticomunista es un corolario lógico, celebrable. Porque ser liberal, coherentemente, implica ser antitotalitario. Y esto último, con algún conocimiento del último siglo de historia humana, pasa por ser anticomunista y antifascista. De tal suerte, en una región como Latinoamérica, donde 45 millones de habitantes padecen —con complacencia o disimulo de la inmensa mayoría de las organizaciones y militancias comunistas del orbe— bajo el yugo de tres regímenes de izquierda revolucionaria, la pertinencia y actualidad del debate antianticomunista es cuestionable.

Lo ideológico y lo político

Cierro con el caso del secuestro legal de la personería jurídica del PCV por la dictadura de Nicolás Maduro. Se puede reconocer la responsabilidad de aquella formación en el encumbramiento del chavismo; incluso recientemente han seguido llamando a procesar legalmente a liderazgos opositores como María Corina Machado. Su organización, doctrina y aparato han sido programáticamente autoritarios. En paralelo, los comunistas venezolanos han ofrecido resistencia y denuncia a la represión del gobierno venezolano de sectores y demandas populares. Tienen una membresía y vida internas que cumplen formalmente con las reglas de funcionamiento que la democracia establece para las organizaciones políticas.

De ahí que celebrar la supresión espuria del PCV —como de cualquier otro partido— por la dictadura es invocar la postura ideológica para avalar una preferencia tiránica. Es posible repudiar la usurpación ilegal del PCV sin suscribir su ideología autoritaria, sin olvidar su corresponsabilidad con la forja de la dictadura y sin cerrar el debate, intelectual y cívico, sobre la legitimidad y peligro de los partidos totalitarios en democracia. Porque es sólo en las condiciones y pluralidad de un debate democrático, donde las sociedades podrán decidir sobre la legalidad y legitimidad de formaciones e ideologías políticas como las comunistas. La experiencia de los países poscomunistas y el consenso logrado en el Parlamento Europeo tienen algo que decirnos en esa dirección.

Un debate inacabado

El escritor argentino Martín Caparrós agitó a inicios de agosto Twitter (ahora X) al señalar que la búsqueda de “una sociedad de izquierda sigue siendo ‘una guía’, a la que hay que avanzar mediante procesos largos de ensayo y error”, postulando que “el error no debe detener el ensayo”. Si entendemos semejante horizonte como sinónimo de progreso, sin someterlo a un “ismo” ideológico particular y excluyente, estoy de acuerdo. Pero esa búsqueda es imposible sin desconocer el nexo medios-fines en una dimensión humana, pasando balance del siglo transcurrido desde que liderazgos, intelectuales, organizaciones y doctrinas comunistas dejaron su huella violenta sobre cientos de millones de personas. Y, en simultáneo, de cómo ciertos intentos por combatir el comunismo realmente existente avalaron otras formas de autoritarismo no menos letales.

El comunismo y fascismo realmente existentes sólo pueden ser enfrentados, sin alimentar a su opuesto, desde las coordenadas culturales, institucionales, legales y sociales de un proyecto antitotalitario democrático y liberal. Democracia siempre atenta de sus propias deudas de diseño y desempeño, para evitar el virus iliberal (y protoautoritario) del populismo. Liberalismo que también lleva a cuestas su propio legado de despojo y opresión, asociado al colonialismo y la Revolución Industrial. Pero los liberales, espoleados por sus reformistas y por otras luchas y tradiciones políticas —incluidas las socialistas democráticas— han dado lugar a modelos políticos y socioeconómicos plurales, donde las tendencias oligárquicas son desafiadas por el avance de la soberanía popular y la regulación del mercado. En el liberalismo conviven, en tensión, el Dr. Jekyll liberal progresista y el Mr. Hyde neoliberal; Norberto Bobbio y Amartya Sen polemizan con Friedrich Hayek y Ludwig von Mises. Algo similar sucede con la pluralidad contenida en las tradiciones democristianas, socialdemócratas y de populismo democrático. Pero el comunismo realmente existente, como su par fascista, no permite una bipolaridad tangible: el monstruo queda solo en el espejo. Claudia Hilb, en su crítica a la mirada de Enzo Traverso (et al), lo dice de modo claro: “¿Es posible reivindicar una experiencia que, allí donde logró realizarse, gracias a la entrega de millones de personas —incluidos numerosos intelectuales— condujo a una terrible forma política de dominación total? ¿Cómo seguir invocando nobles ideas, intenciones y sentimientos, divorciándolas de los regímenes en que, sin excepción, desembocaron?”.[7]

Un siglo de “ensayo y error” del comunismo realmente existente debería prevenirnos un poco, en los planos epistémico, organizativo y ético, de la indulgencia con semejantes “utopías” políticas. También sobre los modos de confrontarlas. La alerta no debe avalar un anticomunismo vulgar, donde la forma dogmática de luchar contra el legado leninista vulnere las libertades democráticas, estigmatice a personas o impida el debate de ideas. Mucho menos suprimir los derechos y deseos de pensar —la imaginación es, por esencia, un reducto de la libertad— y experimentar —en formatos y escalas modestos, autónomos, humanos— formas alternativas y autónomas de producir, consumir, convivir y participar. Estas, como las innovaciones culturales y políticas de los nuevos movimientos sociales democráticos, constituyen aportes al progreso de la sociedad. Un progreso sin ensayos voluntaristas ni errores criminales, incapaz de arruinar existencias presentes en nombre de una hipotética felicidad futura.

[1] Ver M. Freeden, L. Tower y M. Stears (eds.), The Oxford Handbook of Political Ideologies, NY, Oxford University Press, 2013.

[2] Carlos Bravo Regidor, “Los LTG y la política del hecho consumado”, Expansión, 8 de agosto de 2023.

[3] José Antonio Aguilar Rivera, “La farsa educativa en su centenario”, Literal, 8 de agosto de 2023.

[4] He discutido anteriormente el tema, junto a Ysrrael Camero, en “Discutir el liberalismo: comentarios a una crítica”, Diálogo Político, 15 de junio de 2021, y “La izquierda democrática y la tradición liberal: actuando en el mundo ‘tal y como es’”, Diálogo Político, 9 de junio de 2021. Para un análisis completo y no caricaturizado sobre el fenómeno, ver J.-W. Müller, “Fear and Freedom: On ‘Cold War Liberalism’”, European Journal of Political Theory, 7(1), 2008, pp. 45–64.

[5] El peso de la responsabilidad, Madrid, Taurus, 2014.

[6] Milan Kundera, “La vida está en otra parte”, La Jornada Semanal, 5 de agosto de 2023.

[7] Claudia Hilb, “¿Qué melancolía, qué izquierda? A propósito de Melancolía de izquierda de Enzo Traverso”, Anacronismo e irrupción. Revista de teoría y filosofía política clásica y moderna, vol. 9, núm. 17, 2019, pp. 211-230.